カラシンマニアの皆様、そして怪魚フリークの皆様もこんにちは。オオゴミカラトンボこと、バモス大塩だ。

今回は、レインボーホーリーの仲間、こと、エリスリヌス属Erythrinusのお話です。みなさん、レインボーホーリー、お好きですか?

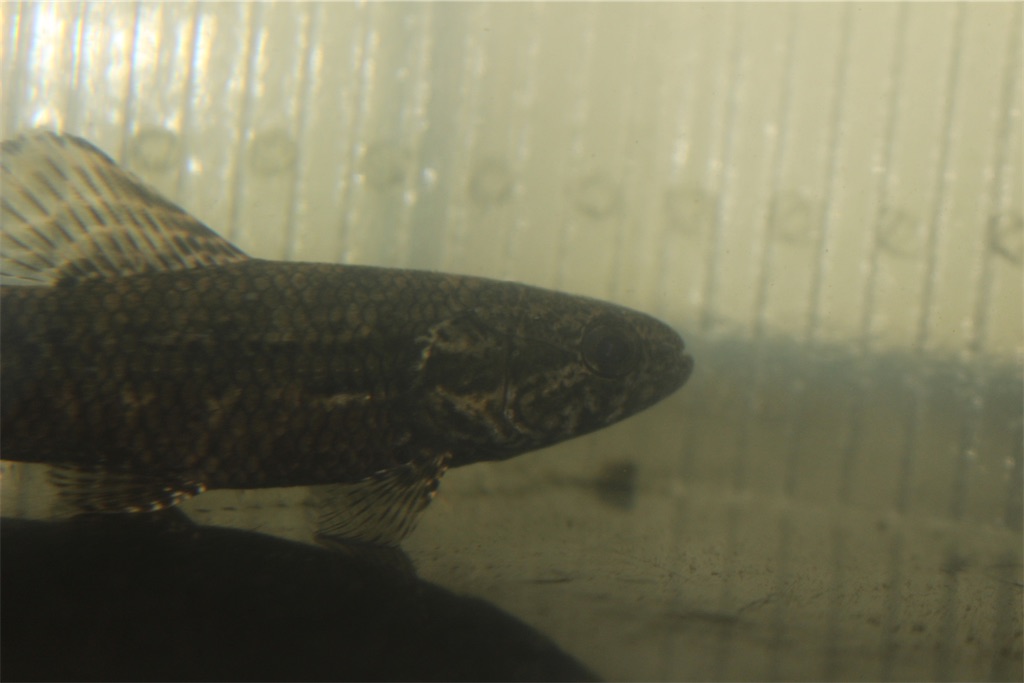

お馴染み、レインボーホーリー君

私の勝手なイメージながら、中型カラシンマニアからは、色ついてる、混泳に難あり、ハゼ、などと軽視され、怪魚、大型魚マニアからはタライロンの下位互換、初心者の怪魚、牙どこ?(笑)くらいに思われ、もちろん小型カラシンマニアからは無視されている、そんなお魚の印象だ。種類が少ない、というイメージもあるかもしれない。

人気者、アイマラ君(今回はゲスト出演)

しかし、今回の記事はそんな皆様に是非読んでいただきたい。いや、アナバス、ベタマニアの方や卵生メダカマニアの方ならきっと刺さるところがあるはずだし、何ならこれから初めて熱帯魚を飼うという人にも読んでもらいたいほどに、飼いやすく魅力たっぷりなカラシンなのである。

まず、軽くホーリー全体について話そう。一般的にホーリーとはエリスリヌス科の3属、すなわちタライロンなどホプリアス属、レインボーホーリーなどエリスリヌス属、そしてストライプホーリーことホプレリスリヌス属を指す。分類学におけるエリスリヌス類と言った場合には近縁のタルマニア科(ミミズハゼタライーラとでも呼ぼうか…前向きの腹ビレを持ち泥の中に暮らす不思議な魚だ)種類の少なさ、というイメージを払拭するところから始めよう。おそらく、みなさんの中だとオレンジフィンキリーホーリーとパープルレインボーホーリーだけ、というイメージではないだろうか。昔からお魚をやっていらっしゃる方なら、パープルではない、レインボーホーリーというのもいたような…と覚えていらっしゃるかもしれない。ストライプホーリーは?と思われるかもしれないが、彼はまた別属、タライロンとレインボーホーリーの間というニュアンスのホプレリスリヌス属のため、また別の機会にお話させていただく。

では、実際のところ何種類いるのだろうか?実は、図鑑の上ではエリスリヌス属は2種類、たったの2種類とされている。Erythrinus erythrinusと、E. kessleriだ。オレンジフィンキリーはおそらく前者である。では、ケスレリーがパープルレインボーかといえば、そう単純にはいかない。ケスレリー種は状態の悪い標本しか残っておらず、まともな写真もなく、しかもブラジル、バイーア州固有種とされる。体には明色のスポットがあるとされるが、おそらく観賞魚ルートには未だ乗ったことのない種であろう。(サンフランシスコ川から青点の乗るものが来ていた気もするが…)

では、パープルは何者なのかといえば、おそらく未記載種、つまり生物学的にはまだ名前のついていない種である。そして、ここからが重要だ。これまでに輸入されたオレンジフィンキリー以外、つまり

・いつものペルー便パープルレインボー(顎に青、臀鰭に橙、全体的に薄紫)

・アマヤ産クリムゾンレッドホーリー(細身、体に黒線、全身は濃いオレンジ)

・コロンビア便パープルレインボーホーリー(太め、顎に青、全身は濃いオレンジ、メスは黒線を出すことも)

・ネグロ産レインボーホーリー(パープルに近いが全体に色が灰色がかり、ヒレが赤く細かい縞模様)

・ アリプアナ産タイガーレインボーホーリー( 焦茶色、全身にマダラ模様)

・エリスリヌスsp.(上のものと似る。細かな産地、インボイス違いか?)

は、おそらくほとんどが未記載の未知の種、あるいは亜種、少なくとも地域変異なのである。そして本属の分布は広い。北はガイアナ、南はブラジル南部まで記録がある。実際に先日公開された論文においては、イキトスに近いジャヴァリ川、そしてタパジョス、イキトス、パラナ、バイーア付近の大西洋岸河口域から、それぞれ異なる未記載種が得られたとされている。おそらく、南米にはまだ10種近く未知のレインボーホーリーがいるのではなかろうか。

コロンビア便パープルレインボーホーリー君

そして彼らは美しい。燻し銀に、赤や青のワンポイント、と言った渋い美しさの他の中型カラシンや、ワイルド感溢れる焦茶色のまだらの他のホーリーたちと異なり、それぞれの種が全身ベタ赤やメタリックブルーの顎、紫の体、黒いラインに黄色の斑点、長く伸びて縁が色づく背鰭など、小型カラシンに迫る原色系の美しさを兼ね備えるのだ。

その上彼らはお財布に優しい。タイガーホーリーこと、ホプリアスのマラバリクスグループの希少な産地のものが下手すると8万近くするのに対して、レインボーホーリーは悲しきかな、未記載、初産地でも3万前後がいいところである。

まだまだ未知の種がやってくる可能性があり、様々な発色を見せ、安価、とは何と良いカラシンであろうか。

そして、またも驚きの事実がある。アナバスマニア様も、と言ったのはここからだ。カラシン、特に中型カラシンは流れを好み酸欠に弱いものが多いイメージがあるだろう。実際、ブリコンやパクー、アスティアナックスなど、渓流のような川を遡上する生態を持つ種は多い。

しかし、レインボーホーリーたちの好む環境は全く異なる。氾濫原や浸水森の乾季には枯れてしまう沼に暮らすのだ。ハイギョでもアナバスでもない彼らは乾季、どこに行くのだろう?ほかの氾濫原に入るカラシンたちは、乾季になる前に急いで本流へと帰る。これは、タイガーホーリーのような他の属のホーリーたちも同じだ。また、ピラニアなどは取り残された水溜りで小魚を限界まで食べ尽くし、ついには自分がオオカワウソにオヤツにされていることもままある。しかし、レインボーホーリーたちは生まれてから死ぬまで決してそこを離れない。彼らはハイギョのごとく、湿った泥に潜ってやり過ごすのだ。そう、実はタライロン含むエリスリヌス科の全てのホーリーは、浮袋を用いた空気呼吸が可能なのである。特に、ストライプホーリーことホプレリスリヌスとレインボーホーリーことエリスリヌスはこれが発達している。

レインボーホーリー君より空気呼吸能力が高いとの噂があるストライプホーリー氏

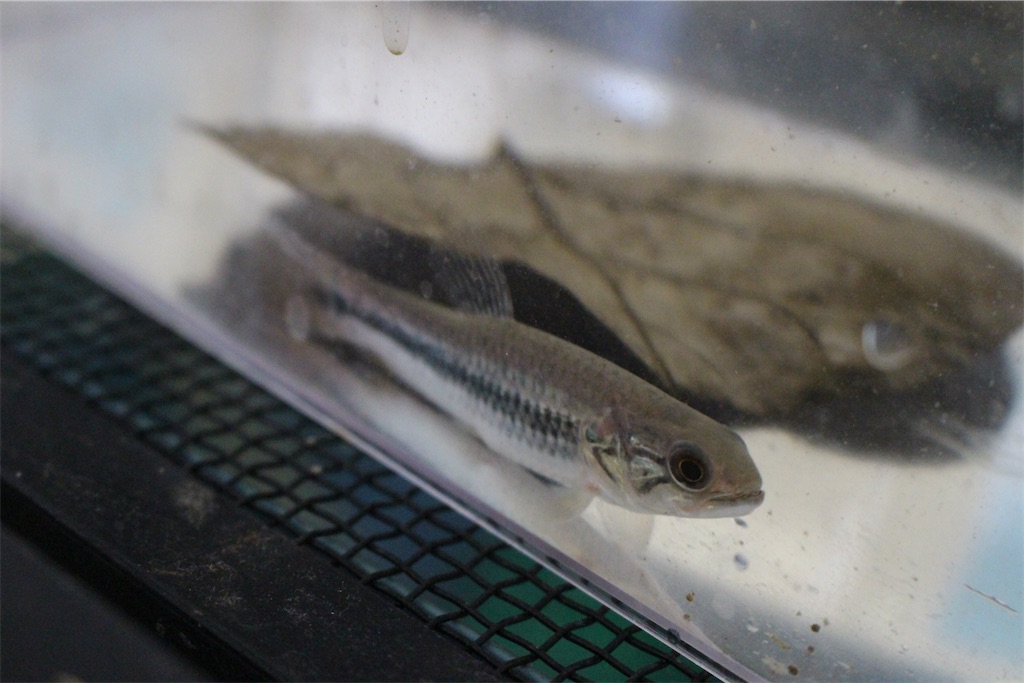

この棲息環境が示す事、それは、彼らが低酸素でこなれた水を好むという事だ。彼らはベタの如くエアレーションと水流のない容器での飼育が可能である。45センチ規格程度の水槽に、マジックリーフと塩ビパイプでも沈めておけば、オレンジフィンキリー1匹程度なら問題なく飼いきることが可能であろう。実際、私は大きめのベタ飼育用の瓶にマジックリーフを沈めて飼育していたことがある。それでも特に問題が発生することはなかった。なにしろ野生下でも30センチ程度という彼らなので、水槽においては20センチを超えるものすら稀である。

もちろん、タウナギなど本当に強い魚と比較すれば、流石にカラシンである以上ある程度の管理は要求される。(半年間30度近い泥水に沈めても生きているタウナギはもはや生き物かも怪しいが)

しかしそれも、週2回の9割換水と冬場の保温程度だ。最近はベタ用ヒーターなどもあるので、かなりやりやすいだろう。もちろん、小さめの投げ込みフィルターでも放り込んでおけばメンテナンスの頻度はさらに低くできるので、余裕があるなら設置しても良いだろう。ただし、あまり水流をつけたり水面を揺らしすぎたりすると空気を吸いに浮上しにくいため、そこは注意したほうが良いかもしれない。

もちろん餌食いも大変良い。エリスリヌス科全体に餌食いはよいのだが、本属は特に人工飼料に餌付かない個体を見たことがない。

彼らのカラシンらしくない点としては、とてもよく慣れる点もある。これはタライロンやストライプホーリー含むエリスリヌス科全体としてその傾向にあるのだが、小ぶりで丸っこく、後述するが他属よりも浮いていることの多い生態を持つ本属のホーリーたちは、ふわふわと泳ぎ回って餌をねだったり、じっと両目でこちらを見つめてきたりと、シクリッドやスネークヘッドのような慣れ方をする。なお、私は指からタライロンに餌をあげたりするが、噛まれるととても痛いのでレインボーホーリーに留めておくことをお勧めしたい(笑)

牙、痛めです。タライーラ君

彼らの大型カラシンとしては珍しい点として、雌雄が見分けやすい点もある。オスの背びれはメスと比べ大変よく伸びるため、成熟した個体であれば見分けるのは容易だ。なお、これは種内で比べないとよくわからないので注意。例として種としてヒレがよく伸びるオレンジフィンキリーホーリーのメスは、パープルレインボーのオスより長い、と言ったことがよくあるためだ。なお、おそらくホプリアス、ホプレリスリヌスにおいても同じである可能性は高いが、これら2属はそれほど顕著に伸長しないため、要確認である。なお、タイガーホーリーは国内でも産卵の話はあり、ドイツブリードも一応存在するため、おそらく本属の繁殖も狙えなくはないだろう。現地では釣り餌用のホプレリスリヌスや観賞魚用のホプリアスが養殖されているとの噂もある。

現地ブリードとの噂が絶えないサンフランシスコタライロン君と同じラセルダエグループより、ブラックタライロン君

なお、ホプリアスにおいてはオスが卵を守ると聞くが、いつか繁殖も狙ってみたいと考えている。

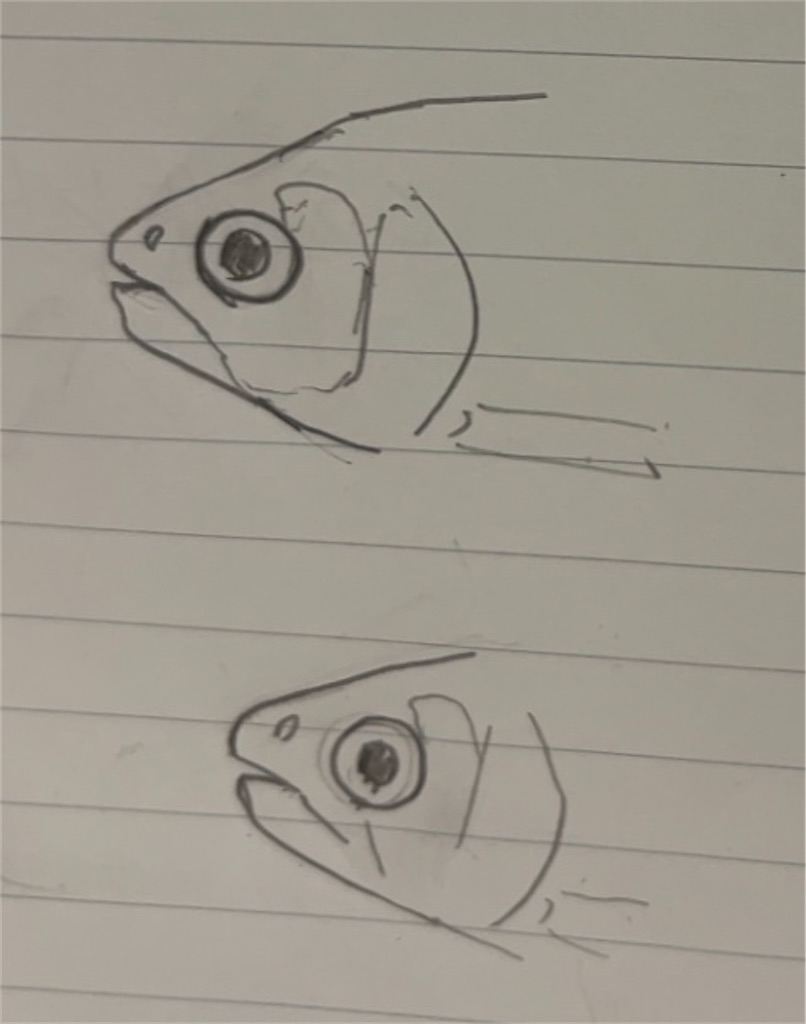

最後に、彼らの野生下における興味深い生態について語ろう。オレンジフィンキリーホーリー、という名前はキリーフィッシュに似ているから、なのであろうが、これ、単に似ているという話ではないのだ。実は本属の魚類がリヴルス属のキリーフィッシュに攻撃的擬態している、という研究が存在する。具体的には、Erythrinus erythrinusの幼魚がRivulus agilaeのメスに擬態し、オスを誘引して捕食する、というものだ。なお、色彩的におそらくオレンジフィンキリーホーリーではなく、パープルレインボーなのではないか、と思うのだが、未記載なので仕方ないかもしれない。

以前の版をお読みの方はもう一種卵生メダカの名前を挙げていたことに気づくかもしれないが、そちらの論文を失念したので、とりあえずはこれで。

ここからは完全に私の妄想だが、これほど多様なレインボーホーリーが川ごとに分布しているのは、川ごとに異なるキリーフィッシュに擬態しているのではないかと思う。これ、生態学的に大変面白い研究テーマだと思うのですが、誰かやりませんか?私は魚の人ではないし、南米に行くお金もないのでね…

ほな、さいなら〜

参考文献

Aggressive Mimicry by the Characid Fish Erythrinus erythrinus ( André Brosset Ethology

Volume 103, Issue 11 p. 926-934)

Landscape Evolution Drives Continental Diversification in Neotropical Freshwater Fishes of the Family Erythrinidae(Teleostei, Characiformes) (Cristhian C. Conde-Saldaña, et.al Journal of Biogeography 19 August 2024)